汪琬的文学创作与社会评价

梁启超等人将清代朴学之兴归功于顾炎武、阎若璩等人。其实,汪琬也是朴学隆兴的关键人物之一。吴中经学一派近源有二,即汪琬与顾炎武。

汪琬的散文创作可分为两大类:经史之文与小品纪游之文。总体以观,经史之文不仅占据了大多数篇幅,而且体现了其创作的根本旨趣与艺术风格,代表着其散文的主要成就。

众所周知,汪琬之文根柢六经,浸淫史汉,出入韩愈、欧阳修、朱熹、归有光之间。《古今五服考异》八卷、《丧服或问》一卷、《诗问》一卷、《易经解》一卷、《易问六十则》《春秋杂义》及《春秋论》一卷(后三种刻入《前后类稿》《续稿》,未单刻行世),发明经学,搜剔渊微,考镜源流,以考据见长,风格质实。此即其所云“人之文也”。

《王敬哉先生集序》说:“求诸文公诸书,无所不合于以辅翼传注,而疏通《易》《诗》《书》《礼》《乐》之文,庶几由文公而遂溯孔子者与?吾然后知天之未丧斯文,殆自孔子以来,讫于今如一日也。”也是夫子自道。从文学创作来看,成就远不如史传之文。历经鼎革之变的文人多提倡以诗存史,汪琬对此持有异议,认为诗言情志,文以存史。

他晚年尤究心于研史,所撰《拟明史列传稿》二十四卷、《东都事略跋》三卷,博考慎取,议论精当,风格沉稳,开阖有致,具有较高的史学与文学价值。当然,文学价值还未如他的碑传志铭及史评文字。汪琬性狷介,笃好古学,重经世之用,于当世人物、文章褒讥不少宽假。他的好臧否人物,议论史事,并不是偶然的现象,这与明末清初的历史巨变有着密切的关系。

《史评十四则》,近于宋人王安石《读孟尝君传》的构制,短小精悍,而声如洪钟。《诸侯名士》篇指出所谓诸侯名士或回于利,或怵于威,欺名盗世,于世无补,无足轻重。《何晏》篇对士大夫崇尚清谈进行了犀利的批判。《汉高祖一》篇对比刘邦兴于汉中,刘备连汉中也守不住,指出“兴废之所系”不在于血统,不在于种族,而在于谋国有善与不善。

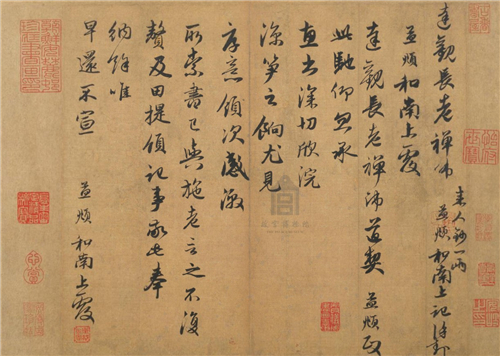

这些史评都具有强烈的现实性,《诸侯名士》显然是在批判明末名士风气。文章既见作者狷介的个性,亦见汪洋恣肆的张力。汪琬擅长碑传志铭,朱彝尊初与之定交,读其文赞不绝口,即请为其父撰墓志。顾炎武以为此类文章有害于经学,不喜应人而作。汪琬同样崇尚经学,但将这类文字与经世之文等观。《江天一传》《乙邦才传》《陈处士墓表》《侯记原墓志铭》《金孝章墓志铭》《华凤超先生传》《周忠介公遗事》脍炙人口,叙事宛曲,识见卓特。

《江天一传》传写抗清义士江天一可歌可泣的事迹。天一舍生取义的形象真实感人,荡气回肠。《陈处士墓表》叙写复社名士陈贞慧对抗阉党余孽阮大铖,入狱濒死,鼎革后郁郁而终。晚明党争水火薄射,为明亡之因。汪琬赞歌陈贞慧的气节,痛恶党争门户,指责东林名士如钱谦益辈高自标榜,而恒患一己之得失,实则不足道。叙事议论,深沉而不浮泛,言语犀利,直见肺腑,一股郁勃之气流动在字里行间,体现了易代后痛定思痛的深刻历史反思与批判。

这类“经经纬史”之文,即其所倡导的“文”、“经”、“道”相合一的文字。计东《钝翁前后类稿序》称赞说“遂能贯经与道为一,而著之为文,洋洋乎积万言,而沛然不悖于圣人之道”。