古人为什么认为嫦娥奔月后变成了蟾蜍

“月里嫦娥”竟成了古时人们形容女性美的最高修辞。“嫦娥奔月”的神话,也为无数人所艳称,在遥远的古代,人们的幻想的翅翼就飞腾于宇宙,翱翔到月宫里去了,不能不令人衷心赞叹。

但是很可惜,存留下来的“嫦娥奔月”的神话,却是“语焉而不详”,较之其他同样“语焉而不详”的古神话似乎还更甚些。因为见于记载的,最早有《归藏》(约成书于战国初年,已佚)里所记的“昔常娥以西王母不死之药服之,遂奔月为月精”(《文选·祭颜光禄文》注引)二语,稍后才有《淮南子·览冥篇》里的这么几句:

羿请不死之药于西王母,姮娥窃以奔月,怅然有丧,无以续之。(《淮南子·览冥篇》)

至于张衡《灵宪》记叙的嫦娥在奔月以前枚占于有黄一节,可能仍是《归藏》的旧文,增加的内容不多。——

嫦娥,羿妻也,窃西王母不死药服之,奔月。将往,枚占于有黄,有黄占之,曰:“吉。翩翩归妹,独将西行,逢天晦芒,毋惊毋恐,后且大昌。”嫦娥遂托身于月,是为蟾蜍。(《全上古三代秦汉三国六朝文》辑《灵宪》)

自此以后,嫦娥神话就没有什么发展了。直到元伊士珍撰《嫏环记》,又才引了《三余帖》嫦娥故事一条:

嫦娥奔月之后,羿昼夜思惟成疾。正月十四夜忽有童子诣宫求见,曰:“臣,夫人之使也,夫人知君怀思,无从得降。明日乃月圆之候,君宜用米粉作丸,团团如月,置室西北方,呼夫人之名,三夕可降耳。”如期果降,复为夫妇如初。

《三余帖》已佚,百二十卷本《说郛》辑有之,撰人及时代均不详,疑是宋人。这段故事,显然可见是仙话而非神话,是道家方士的任意编造,而非流行于民间的民间传说。

现在,出现了两个问题:一、嫦娥为什么要窃食羿向西王母请求的不死之药?二、窃药奔月之后为什么又变了形体丑恶的蟾蜍即癞虾蟆而不复为人?

这段神话是阶级社会形成已久一直进入到初期封建社会才最后完成的,窃药奔月的情节可能是为求长生而不择手段的统治阶级自私心理在神话上的反映,但不能完全归之于这种心理。从神话的本身而论,窃药的事说明了羿和嫦娥之间,本来就有矛盾。

矛盾之一或者和宓妃的故事有关,但主要的矛盾恐怕还当联系到羿射十日的故事上去。羿是天神下凡,作为羿的妻子的嫦娥必当也是天神下凡。羿得罪天帝不能上天,可能连累到嫦娥也不能上去。嫦娥怨恨羿的鲁莽,加上宓妃问题的影响,因而促使她走上窃药奔月的道路。

嫦娥奔入月宫之后,据张衡《灵宪》所叙,还有化为蟾蜍的情节,其实这本是《淮南子》书中原有的。《初学记》卷一引本文,于“姮娥窃之奔月”之下,尚有“托身于月,是为蟾蜍,而为月精”十二字,今本并脱去之(其实《归藏》所说的“为月精”即已有“为蟾蜍”的意思)。可见嫦娥化为蟾蜍的传说,是由来已古的了。

蟾蜍即癞虾蟆,其形体是相当丑恶的,不但如今的人对于此物没有好的观感,就连古人亦然。《诗·新台》说:“鱼网之设,鸿则离(罹)之;燕婉之求,得此戚施。”鸿即蟾蜍,经闻一多先生研究发明出来以后,现在差不多已经成为定论了。郭沫若先生译此诗云:“鱼网张来打鱼虾,打到一个臭虾蟆;心想配上多情哥,配上一个驼背爷。”(《雄鸡集·释“凫雁丑”》)

以蟾蜍形容丑人之丑,非常形象生动,可见古人对于此物的观感。嫦娥是古今同誉的美人(张衡《灵宪》已云:“翩翩归妹”),却化为这种丑恶的动物,推想起来,必定是有谴责的意思存于其中。初期有关嫦娥的神话大约就是如此。

更进一步,还可见得窃药遭谴的嫦娥竟与“药”结了不解缘,就说明着人们对嫦娥谴责更甚了。

旧言月中有桂,有蟾蜍。故异书言:月桂高五百丈,下有一人,常斫之,树创随合。人姓吴名刚,学仙有过,谪令伐树。(《酉阳杂俎·天咫》)

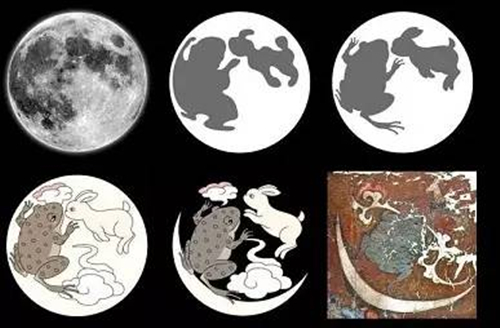

如今所存汉代石刻画像里,伏羲和女娲手里所托的日月轮,恒以月轮中的蟾蜍,配日轮中的金乌。月中有蟾蜍的说法,实较月中有玉兔的说法为早。《楚辞·天问》云:“夜光何德,死则又育?厥利维何,而顾菟在腹?”夜光,自然是指月;顾菟,旧以为即兔,经闻氏解释,又是蟾蜍。

晋傅玄诗:“月中何有?白兔捣药。”“白兔捣药”云者,盖已经是魏晋时代人们的拟想了。考之汉代石刻画像,月中捣药的乃是蟾蜍。常任侠《沙坪坝出土之石棺画像研究》(《说文月刊》第二卷第十、十一期)云:“……较小一棺,前额刻一人首蛇身像,一手捧月轮。

后刻两人一蟾,蟾两足人立,手方持杵而下捣。中立一人,手持枝状,疑为传说中之桂树。右侧一人,两手捧物而立。……”手捧月轮的人首蛇身像,无疑是女娲;持杵下捣的两足人立之蟾,推想起来,当即变形以后的嫦娥;所捣者,当是不死药。

至于中立一人所持枝状之物,常氏以为是传说中的桂树,恐怕不是的,应是不死树,所以供人立之蟾捣以为药者。至于捧物而立的右侧一人所捧之物,盖即以盛不死药的器皿。这样解释,这幅石刻画像才有其独立的完整意义,否则就不知所云。以灵蟾捣不死药的图像而施于死者之棺,无非表示生者对死者回生的祈望罢了。神话题材被表现为艺术运用到宗教迷信上,往往类此,并不足异。

现在问题是:何以知道画像中捣药的蟾就是变形的嫦娥呢?答道:这也是有所根据的。唐李商隐诗云:“嫦娥捣药无穷已,玉女投壶未肯休。”陈陶诗云:“孀居应寂寞,捣药青冥愁。”都径言嫦娥捣药;则画像中捣药的蟾,自是变形的嫦娥无疑。

嫦娥窃不死药奔月,不仅化身为蟾蜍,且罚做捣不死药的苦工,这就是人们进一步对嫦娥所抱的态度:谴责的意思更是相当明显。但是,这种惩罚施之于一个偶有小错的妇女,未免是太重了。如果说,化蟾蜍还有一点来自民间的天真烂缦的幻想,则蟾蜍捣药就该是封建统治者的恶毒的诅咒了。

所幸这种诅咒并没有长时期保存下去。大约在六朝以后,嫦娥的地位便又渐渐升高。六朝宋谢庄写了一篇《月赋》,中有“引玄兔于帝台,集素娥于后庭”句,嫦娥被位置在天帝的宫庭,虽是一般泛写,至少足见诗人对她没有恶感。

同样的情形,也见于宋颜延之《为织女赠牵牛》诗:“婺女俪经星,姮娥栖飞月,惭无二媛灵,托身侍天阙。”织女以不得像婺女、姮娥那样能“托身侍天阙”为“惭”,足见诗人是把嫦娥看得比织女更高。可惜这也还只是泛写。

到唐代以后,诗人和文人的笔下,才对嫦娥寄予了深厚的同情。如李白《把酒问月》说:“白兔捣药秋复春,姮娥孤栖与谁邻?”杜甫《月》说:“斟酌姮娥寡,天寒耐九秋。”等等,都可略见一斑。李商隐《常娥》一诗,虽然对嫦娥略有微辞:“常娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心。”但是看得出来,也并不纯粹是谴责,还是寄有相当的同情。

嫦娥这种地位的变化,诗文的描写和颂歌固然有其原因,但我看主要恐怕还是由于人们对于月的印象。月是美的,可爱的,而嫦娥是住居在美丽可爱的月里;渐渐,人们就把可爱的月的形象和住居在可爱的月里的嫦娥的形象联系起来,合二者而为一。因而嫦娥化蟾之类的古老传说便慢慢从记忆里遗落了去,和可爱的月紧密结合的“月里嫦娥”的印象便逐渐产生起来。

时间愈久,嫦娥在人们的心目中,愈就有了温柔、美丽、聪明、善良……种种美的属性,和天上的月一样,占有着一个相当崇高的地位了。这就是嫦娥奔月神话的演变,也就是《淮南子》所记嫦娥“托身于月、是为蟾蜍、而为月精”十二个字终于被刊落去和月中白兔捣药终于代替月中蟾蜍捣药的缘由。